一个真正的MVP是什么?

- 2020-10-25 10:00:00

- 侯平然

- 转贴:

- 微信公众号

- 1767

前 言

众所周知,MVP是Minimum Viable Product的缩略语,中文的意思是最小可行产品。MVP的概念最早由埃里克.莱斯(Eric Ries)在其名作《精益创业》(The Lean Startup)中提出,后来被敏捷实践所采用。 最小可行产品(MVP)作为一种新产品开发的理念或者手段,被埃里克用于加速其提出的“开发-测量-认知”反馈环的执行。从埃里克著作的字里行间,我们可以知道,最小可行产品(MVP)应该是所开发的新产品的一些特性或者功能的组合,但遗憾的是,这些特性或者功能的组合到底是什么样的,有什么特点,埃里克并没有明确地指出来。因此,在实际的工作应用中,我们必然就会有一些困扰。本文的目的就是要探讨组成最小可行产品(MVP)的特性或者功能应该是什么样的。狩野模型

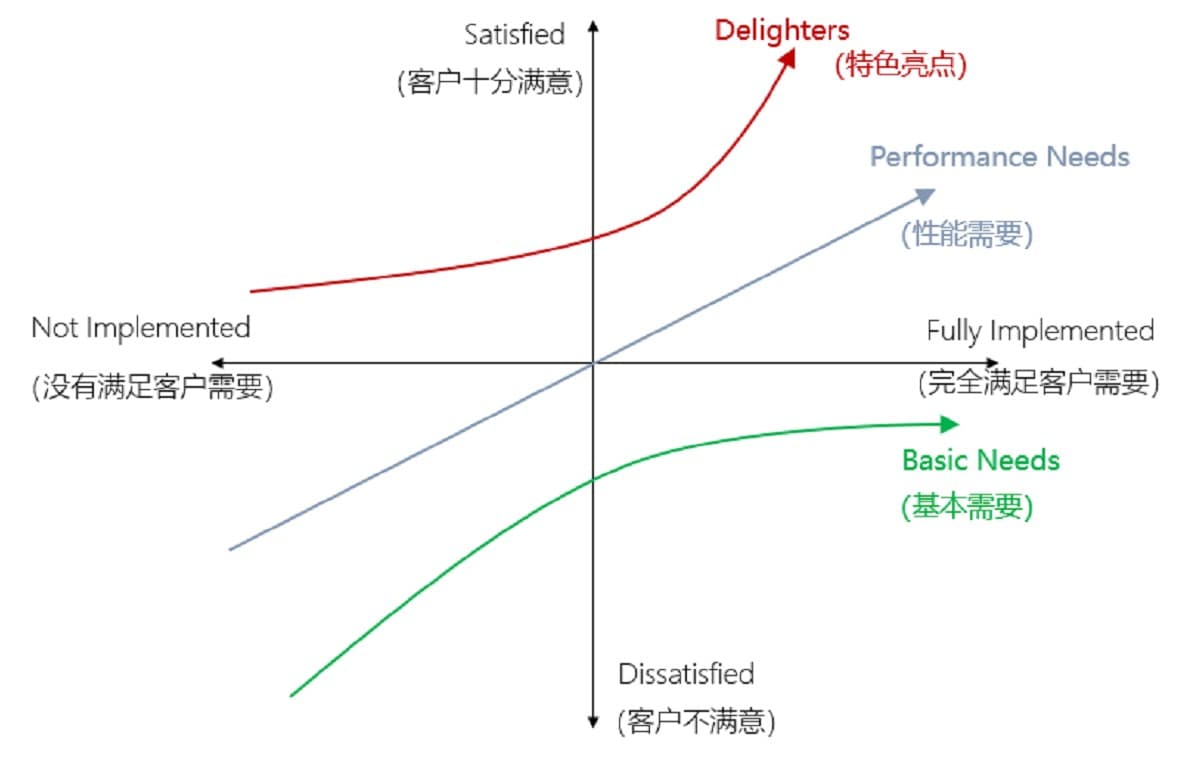

既然说到新产品的特性或者功能,我们必然要从 狩野模型(Kano Model)开始。狩野模型由日本质量管理大师狩野纪昭提出。如下图所示,狩野模型从两个维度来定义产品对客户的意义: 一个维度是客户对产品的满意程度, 另一个维度是产品对客户的需要(needs)满足程度。需要注意的是,这里使用了需要(needs)而不是需求(requirements)。

- 基本需要(basic needs):满足客户基本需要的特性或者功能,称为必备特性或者功能(must-to-have)。比如,汽车为每位乘客配备一条安全带;门户网站都会有站内搜索功能等等。也就是说,这些必备特性或者功能是市场上主流的同类产品几乎都会具有的基本特性或者功能,是一个产品进入到市场“入门条件”。

- 性能需要(performance needs):产品的性能指标往往决定着一个产品的可用性。关于产品的可用性我将在后面解释。不同的客户对一个产品有不同的性能需要,或者说产品的性能指标可以有多个。当然,性能指标越全、越高越好,然而,考虑到技术和成本等因素,同一个产品中有时候很难将所有客户的性能需要都满足,或者说将所有的性能指标都实现到优秀(有些性能需要或者指标本身就存在矛盾和冲突),所以,不同的产品基于其特点在对性能需要的实现或者说对性能指标的追求上,必然会有所不同。比如,在同一个级别的汽车中,有的追求燃油的最大经济型,有的追求空间的最大利用率,有的追求最大的安全性;对于不同的搜索引擎,有的追求搜索内容的全,有的追求搜索内容的准,有的追求搜索本身的快,等等。

- 特色 亮点(delighter):产品的特色亮点也可以称为产品的差异性(differentiator)。也就是说,它们会让你的产品具有非常高的辨识度,并且往往超过客户的预期,让客户眼前一亮(哇哦!),因此能够实现非常高的客户满意度。比如,20世纪90年代汽车上开始有全球卫星导航系统(GPS)的时候,那绝对是一个大的特色亮点;当招聘网站Boss直聘可以让你跟招聘方的老板(无论真还是假)直接聊天的时候,这也绝对是一个大的特色亮点。

但是,一个产品,假如没有特色亮点,并不会导致客户不满,因为客户并没有那样的期望。

另外,需要指出的是,客户的需要会随时间而变化。昨天的特色亮点可能是今天的性能需要,而到了明天就可能是必不可少的基本需要。比如,现在的汽车上配备有GPS已经是客户的一个基本需要和必备功能;现在的各大招聘网站也都有类似于跟招聘方直接沟通的功能。也就是说,随着客户期望的提升、产品成熟度提高和市场竞争的加剧,客户需要的标准将被逐渐推高。因此,在新产品开发中,通过持续的创新以不断满足客户日益增长的需要和期望是一个永恒的话题。

同时,狩野模型显示了客户需要的层次关系。当一个产品无法满足客户的基本需要时,它所具有的性能指标和特色亮点对客户来说就没有什么意义。比如,一辆汽车如果没有配备安全带,那么当然就不会有客户购买。因此,在满足客户的基本需要基础上,在性能指标上具有竞争力之后,特色亮点才会使产品在市场上的竞争中发挥作用。

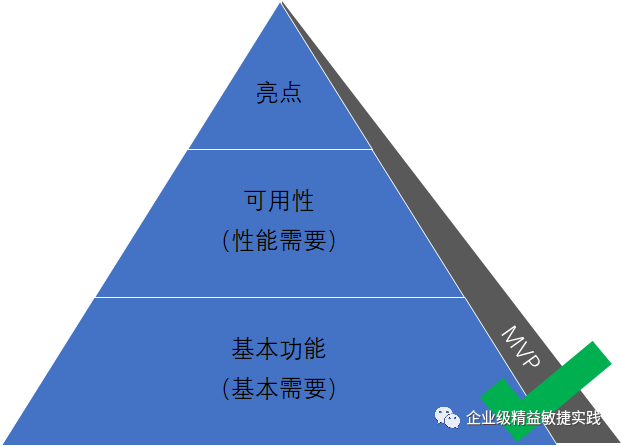

如此,客户需要就形成了一个三层的金字塔:基本需要位于底部,性能需要位于中间,而特色亮点处在金字塔的顶端。如下图所示:

真正的最小可行产品(MVP)

正如我在前言中提到的那样,最小可行产品(MVP)是一种理念或手段,通过执行“开发-测量-认知”反馈环来帮助加速测试和验证新产品的假设和构想。

利用我们上面讲到的客户需要层级金字塔,我们来区分正确和错误的MVP。

下图就是一种常见的MVP认识误区,即MVP只是一款功能局限的产品(通常是完成了部分或者全部的基本功能),不考虑任何性能需要(可用性)或者特色亮点。

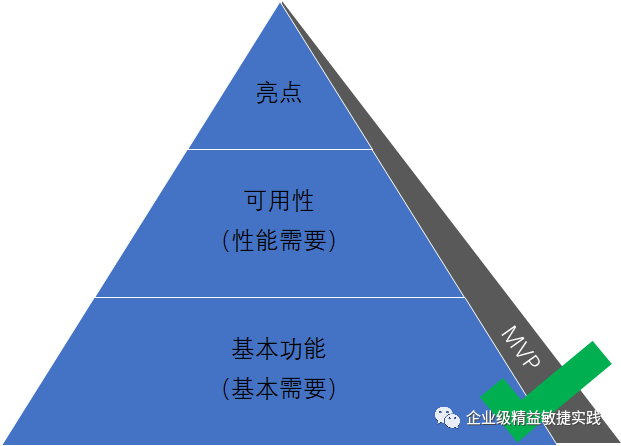

而下图则是一个正确的MVP,即这个MVP的功能有限,但其包含了基本需要、性能需要和特色亮点,能够比较有层次的满足客户需要,有助于验证产品的假设和构想。

由此可见,一个真正的最小可行产品(MVP)一定是跨越了客户需要的三个层级,在垂直方向上的一个切片,能够足以验证产品的某个或者某些假设和构想。当这些产品的假设和构想得到验证以后,我们可以在客户需求层级上选取下一个切片,执行下一次的“开发-测量-认知”反馈环。如此周而复始,最终打造出一款成功的新产品。

- 客户是否可以顺利高效的完成工作?

- 客户是否有认知上的负担?

- 客户的难易程度感知如何?

- 客户的学习难易程度如何?

结 语

即使不是开发一个全新的产品,而是在已有的产品上增加某种新特性或者改善现有功能,我们依然可以使用最小可行产品(MVP)这一理念和思想指导我们的设计和开发,减少不必要的浪费。| 联系人: | 阿道 |

|---|---|

| 电话: | 17762006160 |

| 地址: | 青岛市黄岛区长江西路118号青铁广场18楼 |